近日,在著名学术期刊Archives of Computational Methods in Engineering上发表题为“Breakthroughs and Perspectives of Artificial Intelligence in Turbulence Research: From Data Parsing to Physical Insights”的综述论文,由我校环境科学与工程学院王洪强团队完成。

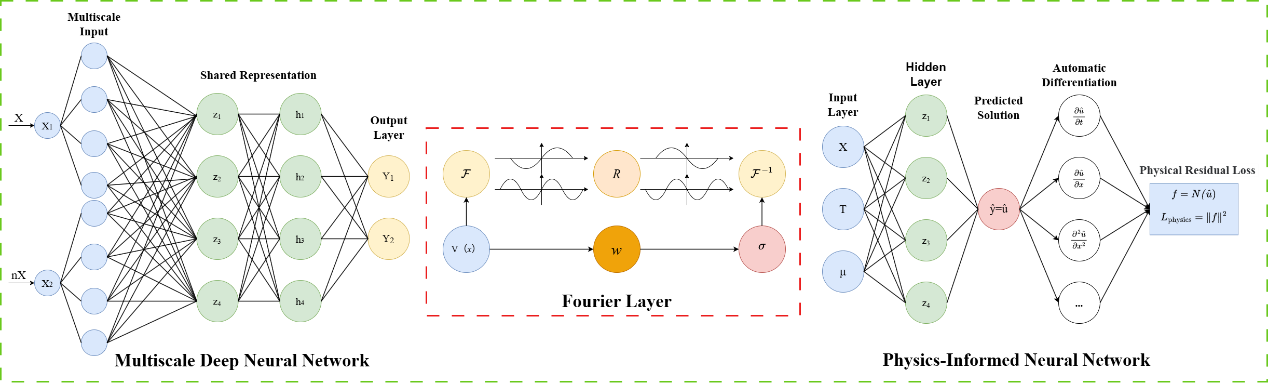

湍流是流体力学中最复杂的难题之一,因其高度非线性和多尺度特征,传统的雷诺平均方程(RANS)、大涡模拟(LES)和直接数值模拟(DNS)虽取得重要进展,但仍面临精度与计算量的制约。而人工智能(AI),尤其是深度学习技术,被逐渐引入湍流研究。本研究旨在系统评估多层感知机、卷积神经网络、循环神经网络、生成对抗网络、物理信息神经网络、图神经网络、Transformer和强化学习等方法在湍流建模、预测、控制及物理机制解析中的应用效果与挑战。

湍流广泛存在于气候、海洋、航空航天和能源等领域,其精确预测不仅是基础科学问题,也关系到工程优化和环境治理。AI的优势在于能直接从高维流场数据中提取关键模态,建立非线性映射,突破传统模型在闭合性、泛化性和高开销上的限制。通过这种方式,研究者能够更有效地提高工程系统效率、优化能耗并减少污染。同时,AI的引入推动湍流研究向智能化和跨学科方向发展。

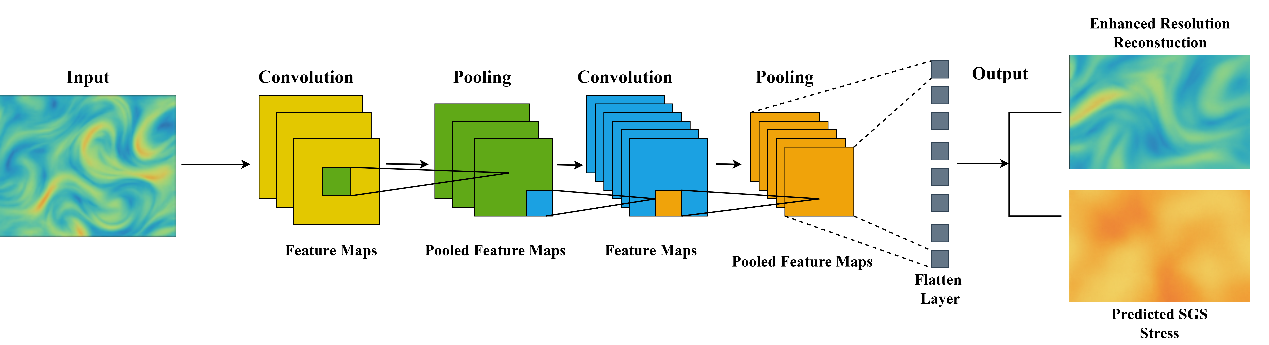

论文综述了200余项最新成果,展示AI在湍流领域的突破。在建模方面,深度算子网络(DeepONet)与物理信息神经网络(PINNs)提升了跨尺度预测的准确性;在预测方面,卷积神经网络(CNN)擅长流场重建,长短期记忆网络(LSTM)与Transformer能有效捕捉时间演化特征。在控制层面,多智能体强化学习(MARL)实现了复杂流动的自适应调控;生成对抗网络(GANs)与扩散模型则在湍流重构与不确定性建模中展现潜力。

总体而言,本研究总结了AI在湍流研究中的主要进展,还提出了未来发展方向。可解释性分析、物理约束网络、跨模态数据融合等方法有望缓解现有模型在可解释性和泛化性上的不足。这表明AI将成为推动湍流理论突破和工程应用优化的重要手段,为后续研究提供了明确的方向。文章链接:https://link.springer.com/article/10.1007/s11831-025-10378-6#citeas。

(一审:方俊杰;二审:王洪强;三审:黄亮亮)