近日,在生态学知名期刊《Freshwater Biology》上发表了题为"Submerged Macrophyte Coverage and Composition:Key Regulators of Buffering Capacity and Resilience inFreshwater Ecosystems to Nutrient Pulses"的研究论文由我校环境科学与工程学院水域生态学课题组黄亮亮团队完成。

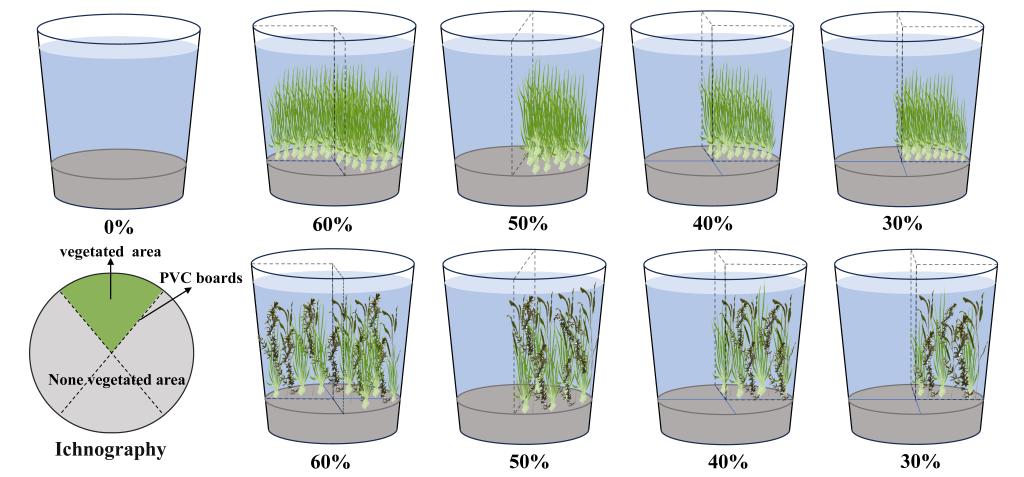

近几十年来,气候变化致使极端降雨事件频发,而在土壤养分丰富的农业流域中,这些事件会导致大量营养物质随雨水或地表径流汇入受纳水体,从而可能引发一系列生态问题(如水华),威胁水生生态系统的稳定性和健康。大量的研究证明,沉水植物可通过吸收营养、抑制浮游植物生长、抑制沉积物再悬浮等方面发挥强大的清水效应,从而有助于提升系统应对干扰的缓冲能力(Buffering capacity)与弹性(Resilience)。然而,不同的沉水植物展现出独特的生态功能和适应性特征,且不同物种组合的清水效应存在显著差异,关于富营养水体修复的最佳物种组合尚需进一步探究。另外,沉水植物覆盖度是评估水生生态系统中营养减排和水质管理成功与否的关键指标,尽管大量研究证明了沉水植物覆盖度与水质的积极关系,但在气候变化导致营养脉冲频发的背景下,多大覆盖度的沉水植物即可维持系统的稳定?目前尚不清楚。因此,本研究通过原位中宇宙实验,设置了不同覆盖度(0%-60%)与群落组成(单一苦草群落vs黑藻+苦草+马来眼子菜的多物种群落)的沉水植物群落,并模拟了营养脉冲事件(总氮:0.7 mg/L→2.0 mg/L,总磷:0.03mg/L→0.2 mg/L)。

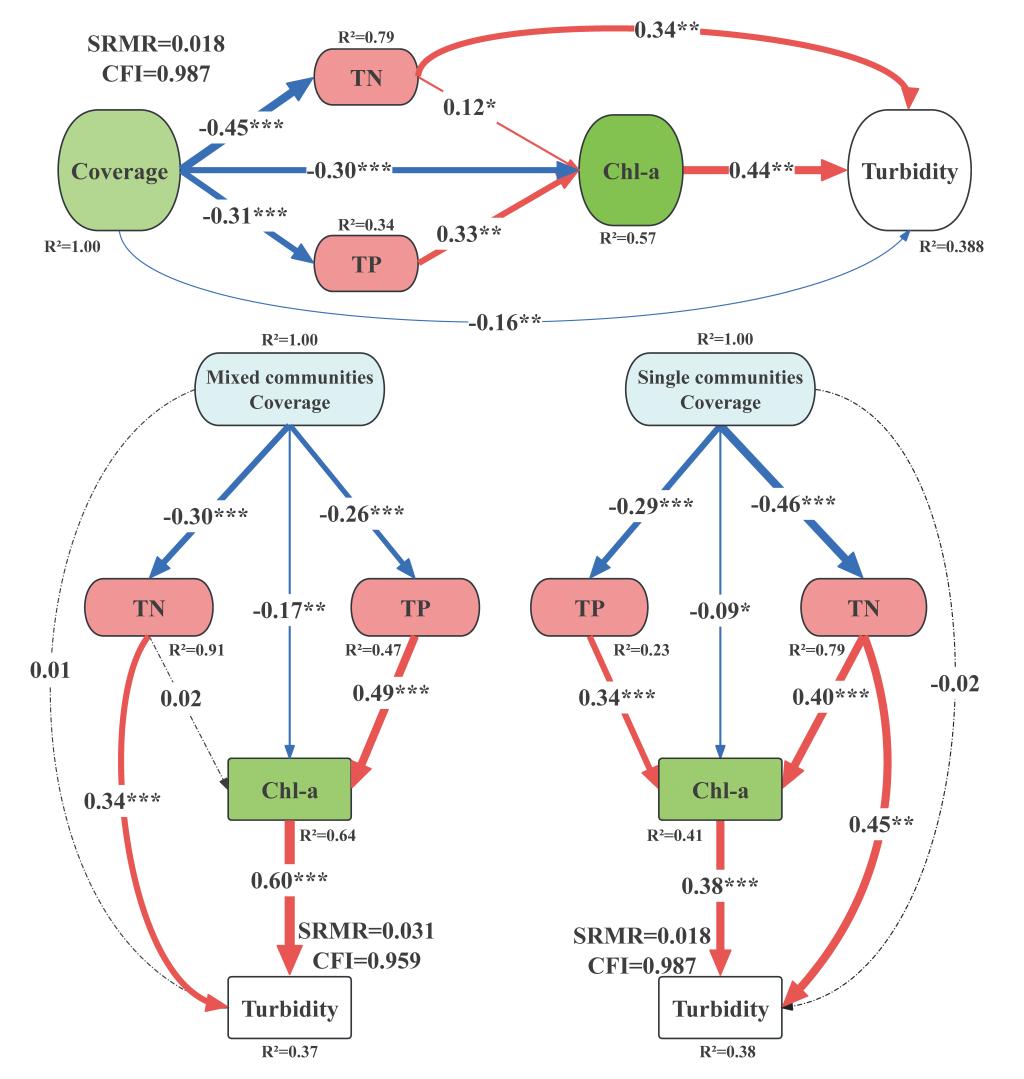

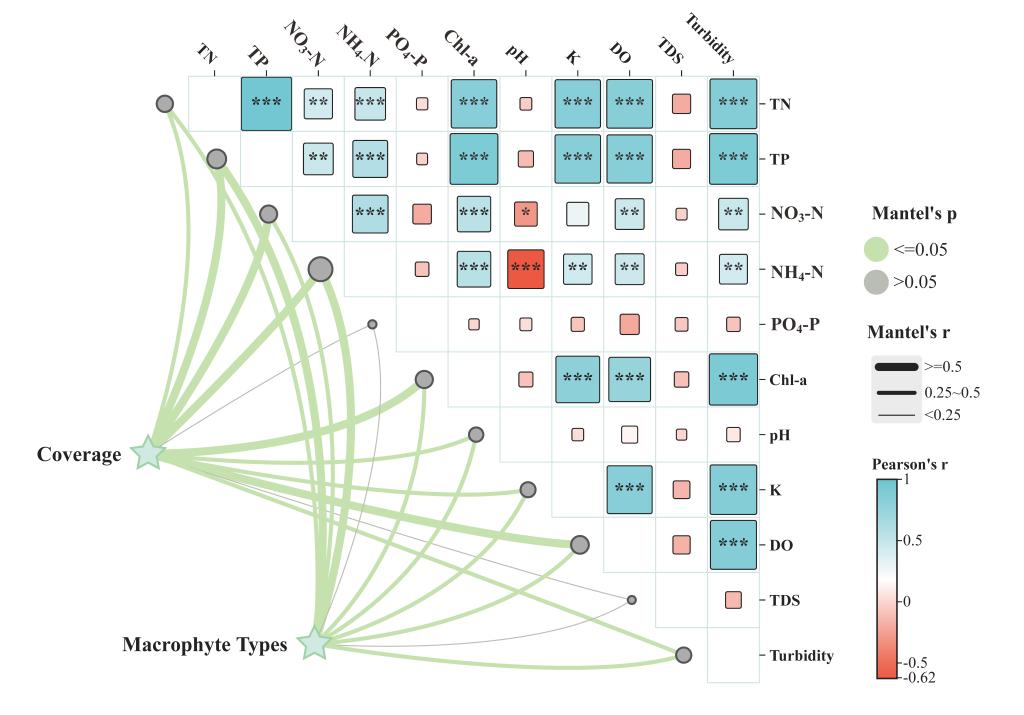

结果发现,沉水植物覆盖度与缓冲能力及弹性正相关,尽管沉水植物覆盖度越高,水体总氮、总磷、叶绿素a浓度及水体浊度等水质参数水平越低,但50%到60%覆盖度的提升并未使得水质得到进一步显著的改善/提升,即50%的沉水植物覆盖度是缓解营养脉冲的关键阈值。另外,混合物种群落内的种群竞争导致马来眼子菜和苦草出现衰退,尽管黑藻生物量有所增加,但整体生物量降低,从而削弱了群落整体的清水效应。而单一苦草群落因其高效的营养吸收和藻类竞争力,在净化水质方面优于多物种群落,如单一苦草群落在50%覆盖度下对TN和TP的去除效率分别提高1.93倍和1.49倍。本研究提出沉水植被修复应以“增强系统缓冲力”为导向,设定≥50%覆盖度为刚性目标,并优先建植苦草单优群落,可高效截留营养盐、抵御突发性富营养冲击。该“功能定向”策略简化物种配置,降低运维成本,为湖泊管理者提供量化、可操作的技术路径,显著提升清水稳态韧性,适用于长江中下游及类似富营养水体的生态修复工程实践,且本研究强调了在气候变化导致营养脉冲频繁的背景下,对极端气候背景下的浅水湖泊生态修复工作具有重要的指导性意义。

本研究得到了国家自然科学基金项目(32330068, 32101319)和广西科技计划项目(桂科AD25069074)的资助。论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/fwb.70060。

(一审:佘鹏康;二审:孙云龙;三审:黄亮亮)